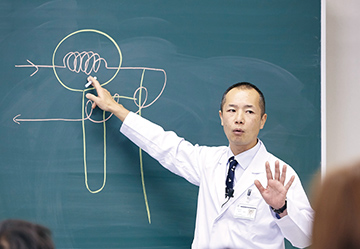

柔道整復師とは

日本古来の武道である柔術(柔道)を継承し、「ほねつぎ」「接骨師」として昔から広く知られてきました。

その手技は骨折・脱臼・捻挫・打撲などの外傷治療を「非観血的療法」という手術をしない治療法にて確立しています。

厚生労働大臣が認定した養成施設において3年以上、解剖学、生理学、公衆衛生学などの基礎系科目と柔道整復理論、リハビリテーション学、外科学概論、柔道整復実技などの専門科目を履修し国家試験に合格すると、厚生労働大臣免許の「柔道整復師」となります。

医師や歯科医師と同様に独立開業が可能な医療系資格の一つです。

2002年のWHO(世界保健機関)において「Judo Therapy(柔道セラピー)」として紹介されて以来、世界的にも広く認知されています。

病院や接骨院で勤務柔道整復師として働くだけではなく、独立開業のほか、スポーツや福祉など多彩な分野で活躍でき、日本のみならず世界にも活動の場は広がっています。

ICTを活用した教育

明治では2021年度から、多様化する現場に対応した新カリキュラムを導入しています。

医療人および社会人としての「知識」「技術」「態度」「プロフェッショナリズム」を確実に身に付けながら、それをしっかりと役立てるために、新たな科目を開設し、科目間の連携も見直しました。

主な強化ポイントは、「臨床に直結した学び」の追求と「ICTのフル活用」。

もっと効率よく学べて、もっと将来に繋がる、新カリキュラムです。

いつでもWeb上で予習・復習

多くの授業がアーカイブされているので、いつでも好きなときに視聴・復習できます。通学などの移動時間も有効活用しやすくなります。

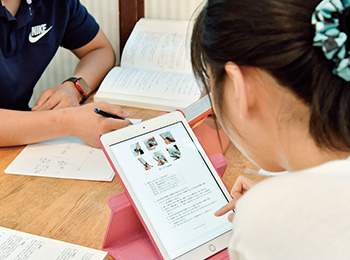

iPadで教員の手元を確認

実技の授業では、お手本となる教員の手元を撮影し、学生は個々のiPadで確認しながら実技を行います。授業外でも映像を繰り返し見て練習できます。

電子書籍も採用。検索も簡単!

電子書籍をできるだけ採用しています。重たい医学の教科書から解放される上、「情報検索が簡単」と言うメリットもあります。

コミュニケーションにWebアプリを活用

不安や悩み、質問など、対面以外でもきめ細やかにフォローし、習熟度のチェックにも役立てます。

遠隔授業を効果的に開講!

遠隔授業で学び全体の質を高めます。

夜間部を対象にオンデマンド授業を活用

限られた時間を有効に使い、仕事との両立を応援します。

学科の特色

人体を知り、技術を磨き上げる。

人体の構造と機能や、疾病などの基礎を学んでから、スムーズに専門領域へと入っていくカリキュラム設計です。柔道整復師に必要な医学知識を、イチから着実に身につけます。

修得が比較的困難な「解剖学」については、「体表解剖学」を開設し、超音波画像診断装置(エコー)を使って骨・筋を画像で観察。さらに、解剖アプリ(ヒューマン・アナトミーアトラス)の3D画像を見ながら実際の体表に触れ、骨の突起、孔、隆起、筋、腱などを感知・学修します。

国家試験だけでなく、「実技に強い」のも特長です。明治では、3年次の秋に実施される認定実技審査試験に向けて、1年次から本番環境と同じ設定で実技試験を実施。教員が患者役となり、包帯の巻き方や徒手療法での力の入れ具合まできめ細かにフィードバックすることで、確かな技術を磨いています。

臨床力を高める

開業しながら教壇に立つ専任教員や臨床現場の第一線で働く非常勤講師から、現場で求められる治療法や多様な患者さんのニーズに対応できるスキルが修得できます。また開業支援プログラムとして、卒業後、ただちに開業できるだけの知識・技術が修得できる実践的なプログラムを用意しています。

スポーツトレーナーの資格取得もめざす

正課内で、JATAC「認定アスレチック・トレーナー」の資格が取得可能です。柔道整復師にプラスαとして、スポーツ関連分野に特化したカリキュラムが充実。スポーツ傷害への理解、スポーツ現場での応急処置やケガの予防方法、コンディショニングなどを実践的に学ぶことができます。

将来の選択肢を広げる

社会や学生の多様化するニーズに合わせて柔道整復術の活かし方を学ぶ「キャリアビジョン科目」を導入。どの現場にも直結する画像識別法や徒手療法、専門分野に特化したリコンディショニングや高齢者機能訓練法など、柔道整復師が求められる手技や知識を修得することで、将来の選択肢が広がります。

カリキュラムの特徴

治療所勤務や開業をはじめ、スポーツ現場、病院、介護施設など、幅広い分野で活躍する柔道整復師。社会や学ぶ側の多様化するニーズに合わせて、明治では「キャリアビジョン科目」を導入しています。

主な科目は、どの現場にも直結する「画像鑑別法」「徒手療法」「臨床柔道整復学」や、専門に特化した「リコンディショニング」「高齢者機能訓練法」など。また、「救急処置実習」では、スポーツ現場などで重度の傷病者が出た場合に備え、救急車が到着するまでの初期対応や応急措置、心肺蘇生法について学修します。

画像鑑別法[臨床柔道整復学Ⅱ]

実際の医用画像(X線、MRI、CT、超音波画像)を見て、ケガの箇所や程度を読み取る知識を学びます。これからは、柔道整復師にもエコーの活用が求められる時代です。

徒手療法・実技[臨床柔道整復学Ⅲ・

臨床柔道整復実技Ⅰ]

ストレッチング、マッサージ、マニピュレーションなど、基本的な各種徒手療法を学修。さまざまな患者さんに対し、より柔軟に、より最適に、評価・治療するための専門スキルを学びます。

リコンディショニング・実技[臨床柔道整復学Ⅳ・

臨床柔道整復実技Ⅱ]

メディカルリハビリテーションは、ケガをした人が日常生活動作を支障なく行えるまで回復し、社会復帰することが目的です。一方、アスレティック分野では、スポーツ選手が選手として現場復帰をめざすためのリハビリテーション法を身につけます。

高齢者機能訓練法・実技[臨床柔道整復学Ⅵ・

臨床柔道整復実技Ⅶ]

柔道整復師の資格を持っていれば、デイサービスなどで機能訓練指導員として働くことが可能です。それを踏まえ、高齢者の機能訓練に関する基礎や指導方法を学び、将来の選択肢として役立てます。

スポーツ外傷/

開業支援・実技[臨床柔道整復学Ⅴ・

臨床柔道整復実技Ⅳ]

現場の先生を招き、午前クラスではスポーツ現場で遭遇しやすいケガや障害の特徴、処置法について、また午後・夜間クラスでは整骨院など臨床現場で患者さんに多くみられるケガやその施術法について、主に学びます。臨床力が高まる科目です。

カリキュラム

| 1年次 | 2年次 | 3年次 | |

|---|---|---|---|

| 基礎分野 | 自然科学 健康とスポーツ 情報処理 外国語 |

健康指導法 食と健康 |

心理学 |

| 専門基礎分野 | 解剖学Ⅰ~Ⅳ 体表解剖学 生理学Ⅰ-1・Ⅰ-2 生理学Ⅱ-1・Ⅱ-2 柔道整復術の適応 柔道Ⅰ |

解剖学Ⅴ・Ⅵ 局所解剖学 応用生理学 運動学 病理学概論Ⅰ 衛生学・公衆衛生学Ⅰ 一般臨床医学Ⅰ 運動傷害学概論 外科学概論Ⅰ 柔道Ⅱ-1・Ⅱ-2 職業倫理 |

病理学概論Ⅱ 衛生学・公衆衛生学Ⅱ 一般臨床医学Ⅱ 高齢者傷害学概論 外科学概論Ⅱ リハビリテーション概論 柔道Ⅲ 関係法規 臨床コミュニュケーション論 社会保障制度 |

| 専門分野 | 基礎柔道整復学Ⅰ~Ⅲ-1・2 基礎柔道整復学Ⅳ-1 基礎柔道整復学Ⅴ-2 臨床柔道整復学Ⅰ(物理療法) 基礎柔道整復実技Ⅰ~Ⅲ-1 基礎柔道整復実技Ⅳ 臨床実習Ⅰ(早期体験実習) |

基礎柔道整復学Ⅲ-3・4・5 基礎柔道整復学Ⅳ-2 基礎柔道整復学Ⅴ-2 臨床柔道整復学Ⅱ(画像鑑別法) 臨床柔道整復学Ⅲ(徒手療法) 臨床柔道整復学Ⅳ-1・2(リコンディショニング) 臨床柔道整復学Ⅴ(スポーツ外傷) 基礎柔道整復実技Ⅲ-2 基礎柔道整復実技Ⅴ 臨床柔道整復実技Ⅰ(徒手療法) 臨床柔道整復実技Ⅱ(リコンディショニング) 臨床柔道整復実技Ⅲ(応急処置) 臨床実習Ⅱ(臨床見学実習) 臨床実習Ⅲ(臨床補助実習) |

臨床柔道整復学Ⅵ(高齢者機能訓練法) 臨床柔道整復学Ⅶ(類症鑑別法) 臨床柔道整復学Ⅷ(運動器外傷機能訓練法) 臨床柔道整復実技Ⅳ(スポーツ外傷) 臨床柔道整復実技Ⅴ(外傷予防) 臨床柔道整復実技Ⅵ(運動器機能回復訓練) 臨床柔道整復実技Ⅶ(高齢者機能訓練) 伝承柔道整復実技 総合柔道整復学Ⅰ~Ⅷ 総合柔道整復実技Ⅰ・Ⅱ 臨床実習Ⅳ(臨床実践実習) |

| 自由選択科目 |

インターンシップ実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ スポーツ臨床セミナー |

||

学んで欲しい基礎分野科目

患者さんに治療することだけが鍼灸師・柔道整復師の役割ではありません。

病気やケガの予防、健康に欠かせない「食事」「運動」に関する科目を開設しています。

※大卒者や医療資格取得者に適応となる「既修得単位認定制度」の対象科目です。

※JATAC 認定アスレチックトレーナー資格取得を希望される方は、この3科目の受講が必要となります。

人体構造や仕組みを学び、柔道整復の基本的な知識と技術を修得。

骨の名称や人体構造など、柔道整復について学ぶための土台を固めながら、解剖学、生理学といった基礎を徹底的に身につけます。大切なのは、症状や疾患を丸暗記するのでなく、なぜそうなるのか、理論から理解すること。確かな知識が適切な治療につながっていきます。

柔道整復の専門知識を学び、治療の適・不適が判断できる能力を養う。

足首の痛み一つでも、捻挫か骨折か、当てはまる疾患はさまざまです。応用力とは、患者さんの訴えや症状に対して、知識をもとにシミュレーションし、診断する力のこと。学んだ知識をしっかり活用できるよう、実技の授業では、触診での力の入れ方なども手取り足取り教えます。

豊富な実習を通じて、柔道整復の臨床技能を高める。

例えば、テーピングを巻く場合。現場では、患者さんの体型や生活習慣、癖などを考慮した上でアレンジする必要が出てきます。その判断や技術こそ、臨床力といわれるもの。本校では資格取得の知識だけでなく、多種多様な実習経験により、柔軟に対応できる臨床技能を養います。

国家試験合格に向けて

- 柔道整復師

国家試験に関する領域を重点学習。対策講座と実力試験でレベルアップ!

- 国家試験対策テキストによる特別講座や、関西の専門学校との連携による実力試験。

実績とノウハウが詰まったテキストによる「国家試験対策講座」、他校と連携し、より客観的に実力をチェックできる「実力試験」など、実践形式の学びを通して、合格のための基礎力を高めていきます。

- 解剖学・生理学などの国家試験科目は、対策授業により、一つ一つ入念に復習。

解剖学や生理学を中心に、運動学、病理学概論、衛生学・公衆衛生学、一般臨床医学など、国家試験科目については、対策授業でしっかりと復習し、一つ一つの知識を確実に身につけていきます。

- 苦手克服とポイントを押さえた学び。個別指導で、国家試験対策は万全。

3年次では個々の成績をデータ化し、苦手な科目の分析を行い、個別に指導していきます。要点を踏まえて効率よく学ぶことで、一人ひとりを無理なく合格へと導きます。

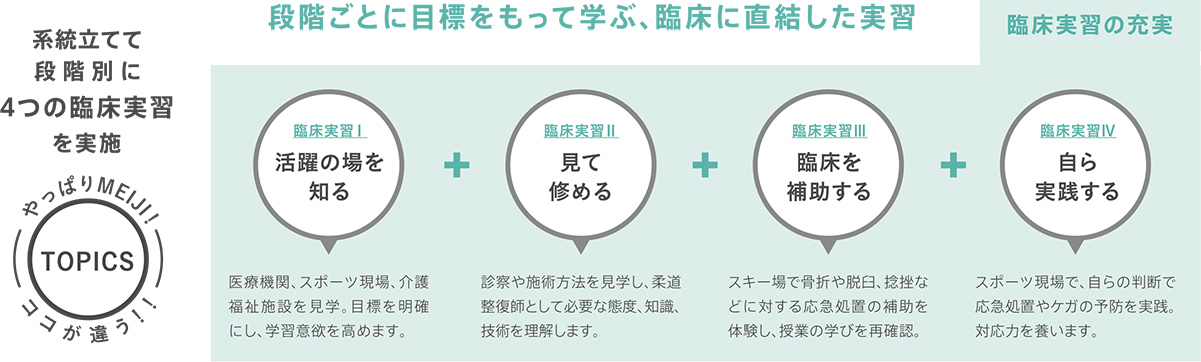

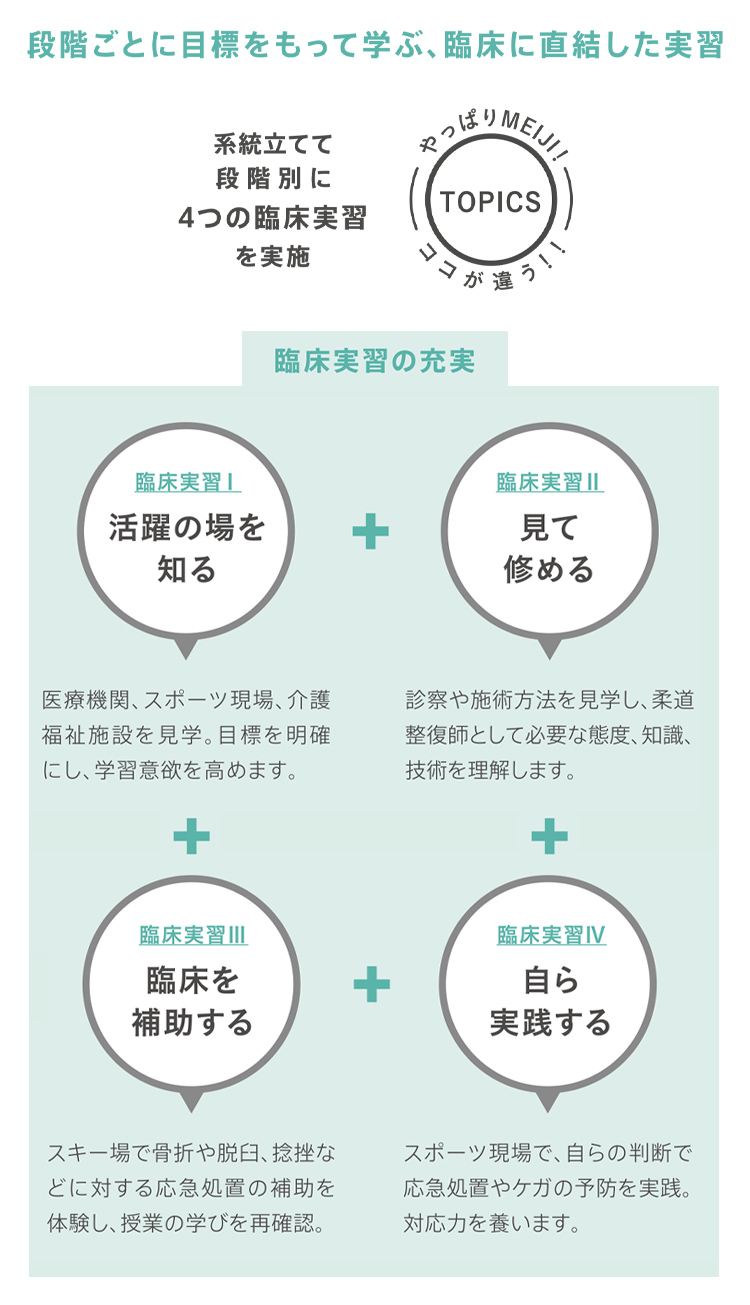

臨床実習

ケガの現場で、臨床補助や自らの判断による応急処置を実践。

段階を踏んだ豊富な実技・実習によって、柔道整復師としても、スポーツトレーナーとしても、

臨床現場で役立つ実践力を磨くことができます。実習先は1か所にとどまらず、

医療機関、スポーツ現場、介護福祉施設など、明治の卒業生・業界ネットワークを駆使した多種多様なラインナップで実施。

臨床実習の集大成では、スポーツ現場における予防や応急処置を行います。

活躍の場を知る「早期体験実習」

柔道整復師が活躍できる医療機関、スポーツ現場、介護福祉施設を早期に見学することで、将来目指す柔道整復師像を明確にし、学習意欲を高めます。

見て修める「臨床見学実習」

習得した知識に伴った専門的な観点から診察や施術方法を見学。臨床のプロセスを理解し、柔道整復師として必要な態度、知識、技術を理解します。

自ら実践する「臨床実践実習」

緊張感のあるスポーツ現場において、自らの判断で応急処置やケガの予防などを実践。適切に対処できる臨床力を養います。

臨床実習Ⅲ

臨床を補助する「臨床補助実習」

臨床を補助する「臨床補助実習」

提携先のスキー場で、実際に骨折や脱臼、捻挫などのケガを負った患者さんに対して、教員が行う応急処置の補助を体験します。治療現場を目の当たりにすることで意識も大きく変わり、数日にわたって授業で学んだことを再確認しながら、実践する力を養います。

インターンシップ実習

インターンシップ実習

実際の現場を見て学ぶことが、将来像を描くきっかけになります。

明治では独自のネットワークを活かしてインターンシップ先を多数ご用意。

保険適用外の施術を行う治療所や病院、スポーツや美容のプロなど、さまざまな分野に対応して実習の場を提供しています。

<実習先例>

◆女子硬式野球クラブチーム「阪神タイガースWomen」

◆スポーツ現場〔野球・アメリカンフットボール・サッカー等〕

◆スポーツジム

◆開業接骨院〔スポーツ傷害・自費診療・住宅ケアに特化〕

◆介護老人保健施設

◆大学病院

◆本校附属治療所〔柔整科〕

在校生紹介

柔整学科(午前クラス)

今井 玲奈さん

経歴

- 伊丹西高校出身(兵庫県)

- 2023年度入学

明治東洋医学院専門学校を選んだ理由は?

もともとケガが多く、整骨院に通っており、その先生のようになりたいと思ったのがこの道に進んだきっかけです。アスレチックトレーナーになることが夢で、より専門的に学べる点に魅力を感じました。

入学後に感じる「明治東洋医学院の魅力」を教えてください。

授業中はもちろん休み時間などにも先生方が気軽に話しかけてくださるなど、座学・実技を問わずサポートがとても手厚いところです。

これからの夢や目標を教えてください。

外傷への対応はもちろん、トレーニング面などもしっかりサポートできるトレーナーになること。将来的にはサッカーの専属トレーナーになることが目標です。

柔整学科(午前クラス)

柴田 聖輝さん

経歴

- 緑風冠高校出身(大阪府)

- 2022年度入学

明治東洋医学院専門学校を選んだ理由は?

オープンキャンパスに参加した際に感じた在校生と先生方の距離の近さと国家試験の合格率の高さに魅力を感じました。

入学後に感じる「明治東洋医学院の魅力」を教えてください。

国家試験に合格するだけではなく、就職後すぐに活躍できるようにと考えられた臨床の授業が充実していること。ダブルライセンス取得に対してのサポート体制が整っていることです。

これからの夢や目標を教えてください。

まずは確実に国家試験に合格すること。将来的にはアスリートの身体のケアはもちろん、トレーニングなどを通じて結果を残してもらえるトレーナーになることが目標です。

柔整学科(午後クラス)

飯田 泰章さん

経歴

- 川西北陵高校出身(兵庫県)

- 卸売業 勤務

明治東洋医学院専門学校を選んだ理由は?

もともと卸売業でフォークリフトの仕事をしていましたが、将来のことを考え国家資格の取得を考えたのが、この道に進んだきっかけです。オープンキャンパスに参加し、ICT教育が進んでいること、様々なジャンルに強い先生方がおられることに魅力を感じたことが主な理由です。

入学後に感じる「明治東洋医学院の魅力」を教えてください。

ICT教育が進んでいるので、どこにいても空いた時間に勉強ができる点。高校を卒業したばかりの学生から社会人経験者まで色々な経験を積んだ様々な年齢層の学生がいるので、普段の生活では出会わない層の人たちと交わることで、とてもいい勉強になります。

これからの夢や目標を教えてください。

しっかり知識・技術を身に付け、人々の役に立つ柔道整復師になること。学校での経験を生かし、人間的にも成長できればと考えています。

柔整学科(午後クラス)

福田 真由子さん

経歴

- 清水谷高校出身(大阪府)

- 天理大学卒業

- 2023年度鍼灸学科入学

- 2024年度柔整学科入学

明治東洋医学院専門学校を選んだ理由は?

鍼灸や柔整の勉強はもちろん、より専門的にスポーツトレーナーの勉強ができる環境があるところに魅力を感じたのが大きな理由です。なるべく短い年数で国家資格を取得し、少しでも早く治療ができるスポーツトレーナーとして活動したいと思い、先に鍼灸の資格を目指し鍼灸学科へ入学。Wライセンス取得に向けてこの春から柔整学科に進みました。

入学後に感じる「明治東洋医学院の魅力」を教えてください。

同窓会や協会主催のセミナーに加えてスキルアップにつながる各種セミナーがいくつもあり、将来の活動にマッチしたものを選べる点です。また、食堂などで勉強していても、先生方が巡回してくださっており、気軽に質問などができるのでとても助かっています。

これからの夢や目標を教えてください。

ケガ予防やコンディショニング、パフォーマンスアップにつながる知識やスキルを磨くなど実践力を高め、スポーツトレーナーとして、ケガや故障に苦しむ選手を少しでも減らせるよう頑張りたいです。

卒業生紹介

亀野 真吾さん

亀野鍼灸整骨院 院長 / 鍼灸師・柔道整復師

meijiでの思い出

資格を取得することが目的で入学したのですが、いつのまにか柔道にも興味が。柔道部の先生がマンツーマンで指導をしてくださったおかげで、全国大会で1部リーグに上がるという歴史を残すことができました。3年間を通じて目標を達成でき、卒業の際には恩師に涙まで流してもらい、現在でもその絆は深まるばかりです。

学生へのメッセージ

近年、整骨院が増え、実力のある柔整師だけが生き残っていく時代になってきました。明治東洋医学院で教えていただいたことを一語一句頭の中に入れ、国家試験はもちろん、柔道整復師となっても役立てていってほしい。また、人と人とのつながりを大切にし、医療人としてふさわしい人格を養ってください。

柴原 崇さん

柴原整骨院 院長 / 柔道整復師

meijiでの思い出

仲の良いクラスで、試験前は教え合ったり、助け合いながら、充実した3年間を過ごせました

学生へのメッセージ

「柔道整復師なら一生続けられる」そう考えて会社員から転職を決意。整骨院で働きながら明治で学びました。卒業後、大阪の整骨院での勤務を経て、明治で同級生だった妻の地元・滋賀県で開業。患者さんの中心層であるご高齢の方からの「ありがとう」の一言が何より嬉しいです。これから柔道整復師を目指すみなさんも、自分のしっかりした目標を持って、3年間頑張ってください!

田中 精一さん

デイハートたなか / たなか整骨院 院長 / 柔道整復師 / 鍼灸師

meijiでの思い出

明治で学んで卒業してからも何かと相談にのって頂ける先生に出会えたこと

学生へのメッセージ

通常のデイサービスに加え、柔道整復師として利用者さんの生活機能の維持・向上をめざし腰や膝を中心とした関節の痛みに対するケアを行っています。できないことができるようになってきたときの利用者さんの喜び、ご家族からの感謝は何物にも代えがたいです。今後ますます柔道整復師は生活機能向上の訓練指導員としても大きく期待されます。柔道整復を学ぶ事は他の学校も大差はないかもしれませんが、在学中や卒業後も就職、開業、その他この業界での相談事に対して、真摯に対応していただけるところが明治の魅力だと思います。

東田 孝昭さん

阪神タイガース1軍トレーナー / 元メジャーリーガー岩隈投手パーソナルトレーナー / 柔道整復師 / 鍼灸師

meijiでの思い出

東洋医学から西洋医学、スポーツ分野まで幅広く学べる理想的なカリキュラムでした。国家試験前には、先生の温かい励ましの言葉に勇気づけられました!

学生へのメッセージ

ひとつの技術にこだわらず、一人ひとりの選手に合った柔軟なコンディショニングを実践できるのは、明治での勉強があったから。選手が最高のパフォーマンスを発揮して、チームが勝利した時はやりがいを感じる瞬間です。臨床経験の豊富な先生が多く、現場ですぐに活かせる知識と技術をそれぞれしっかり教えてもらえたことは、とても役に立ちました。今でも同級生たちと、近況報告や情報交換をしています。良い刺激になるし、みんなで一歩ずつ成長できていると感じます。